近年、フィルムカメラの人気が再燃し、多くの人がアナログ写真の魅力に取りつかれています。しかし、フィルム写真を楽しむうえで欠かせないのが「現像」。ラボに出すのもいいですが、自分で現像する「自家現像」はコストを抑えられるうえ、仕上がりを自由にコントロールできる魅力的な方法です。

この記事では、初心者でも簡単に始められる「自家現像のやり方」を詳しく解説します。自家現像に必要な道具から具体的な手順、よくあるトラブルとその解決方法まで、網羅的に説明していきます。

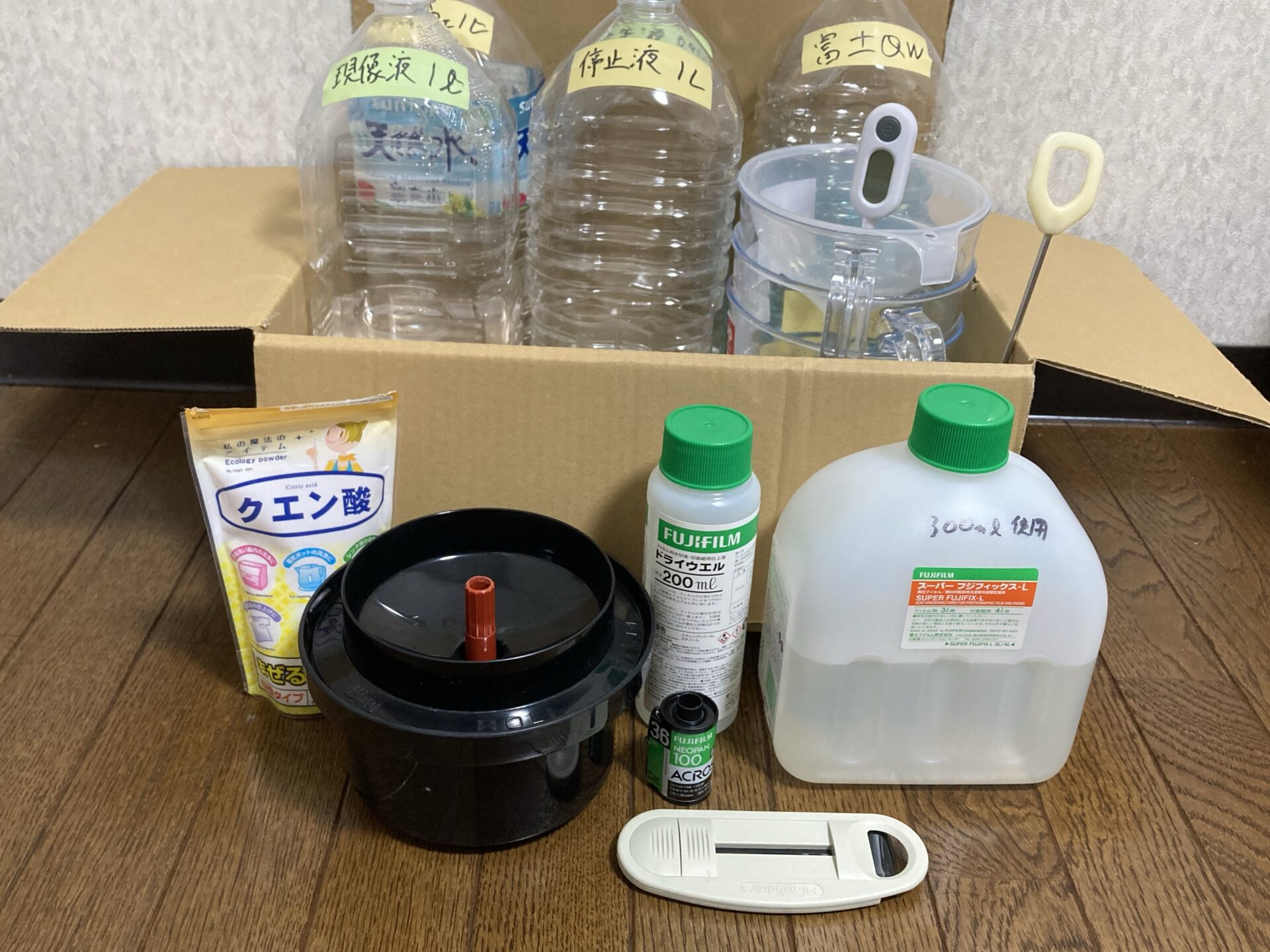

自家現像するために用意するもの

用意するもの

- 35mmモノクロフィルム

- 現像タンク、リール

- 温度計

- ポリ瓶、ビーカー3本

- フィルムピッカー(フィルムからネガを取り出すため)

- ダークバッグ

- 現像液

- 停止液

- 定着液

- 水洗促進剤

- 速乾剤

- ハサミ

- 漏斗

- 攪拌棒

- フィルムクリップ

- ネガアルバム

35mmモノクロフィルム

撮影で使用したモノクロフィルムを準備しましょう。

FujifilmネオパンアクロスⅡやイルフォードXP2が比較的入手しやすくおすすめです。

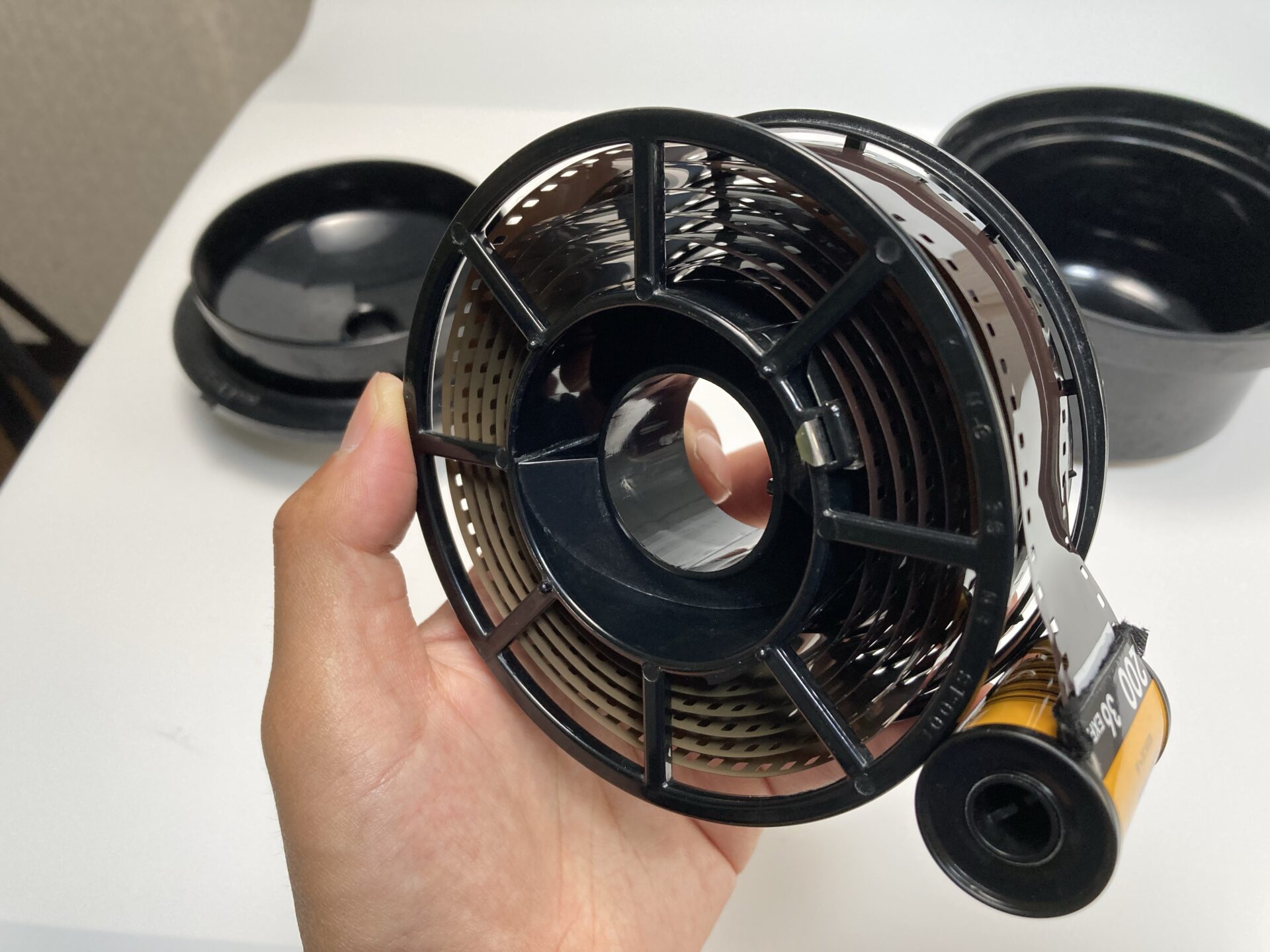

現像タンク、リール

現像タンクはフィルムを巻いたリールを中に入れ、暗黒下で薬液処理するためのタンクです。フィルムリールは35㎜用とブローニー用で幅が異なるので注意してください。

LPLの現像タンクが初心者でもフィルムを巻きやすくて有名どころです。メルカリなどのフリマでも安く売っている場合が多いので、チェックしてみて下さい。

温度計

現像液は温度管理が必要になってくるので、温度計が必要になります。薬液は有害なものなので、料理で使用する温度計とは区別して使用するようにしましょう。

ポリ瓶、ビーカー3本

希釈した薬液を保管する際に使用します。現像処理の度に新しく薬液を作るのであればペットボトルでも代用可能です。ポリ瓶は各液を入れるために1ℓ×3本必要です。ビーカーは粉末タイプの現像液を攪拌させたり、現像タンクへ注ぎ込む際に必要になります。こちらも1ℓ×3本あれば便利です。どちらも百均などで入手可能です。

フィルムピッカー(フィルムからネガを取り出すため)

撮影済みのフィルムのパトローネからフィルムを引き抜くために使用します。

ダークバッグ

ダークバッグです。自宅に暗室がなくてもこのバッグがあればフィルムを現像リールに巻き上げることができます。

現像液

現像液です。粉末タイプと液状タイプがあります。粉末タイプを使用する場合はお湯に溶かして使用します。富士フィルムから発売されているスーパープロドールやミクロファインが有名です。モノクロフィルムの中にはT粒子と呼ばれる高精細フィルムがあり、フジフィルムのアクロスⅡやコダックTMaxなどのフィルムを使用する際はミクロファインのT粒子用現像液を用いるのがおすすめです。粉末タイプ1ℓ用で300円前後で購入できます。

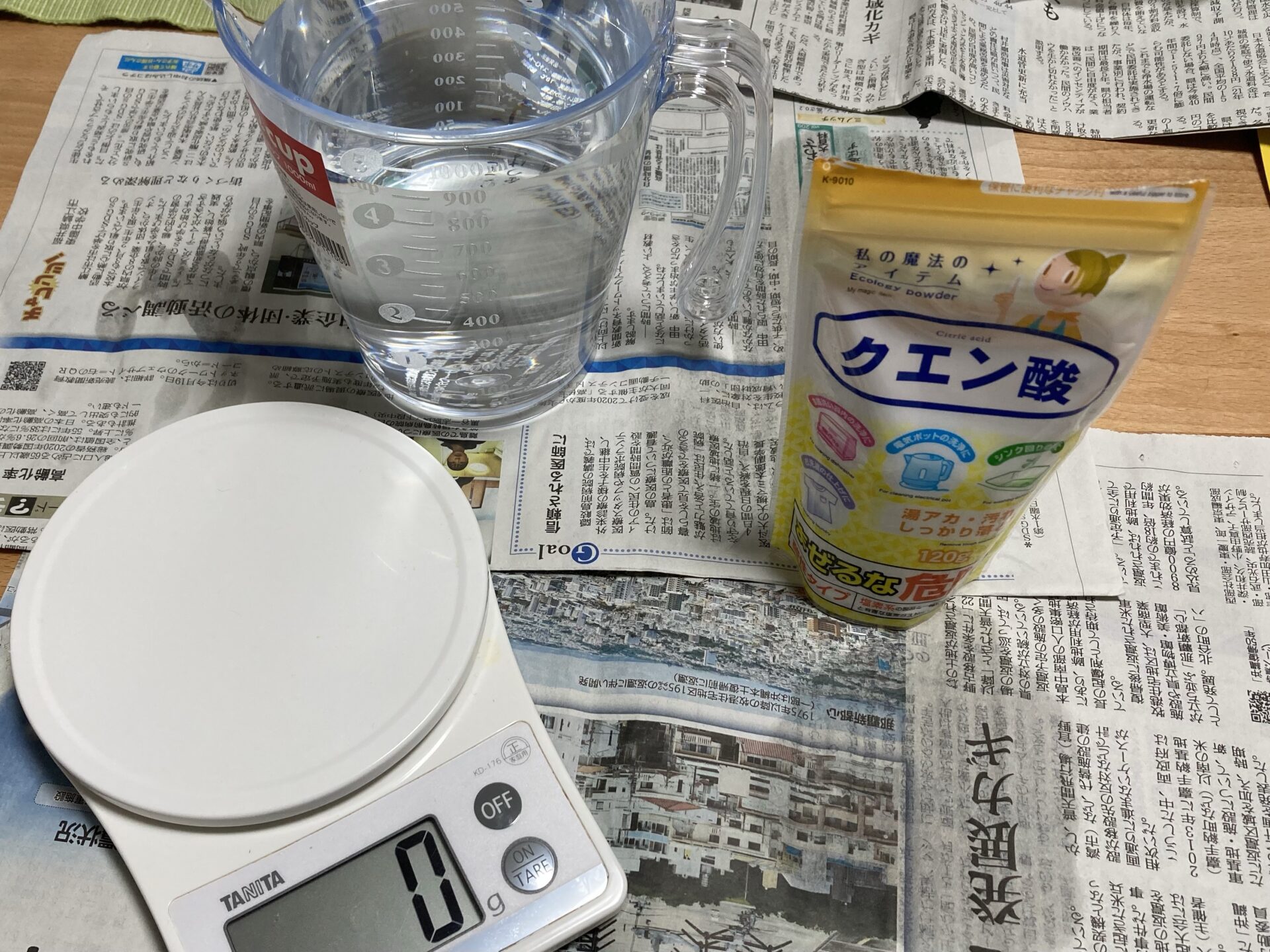

停止液

現像液の反応を停止するために使用します。よく市販で売られているのは酢酸ですが、薄めたお酢やクエン酸などでも代用できます。酢酸はかなりにおいがきついようで、クエン酸などは嫌な臭いもなくおすすめです。クエン酸は百均で売られています。水1ℓに対して、20g溶かして薬液にします。

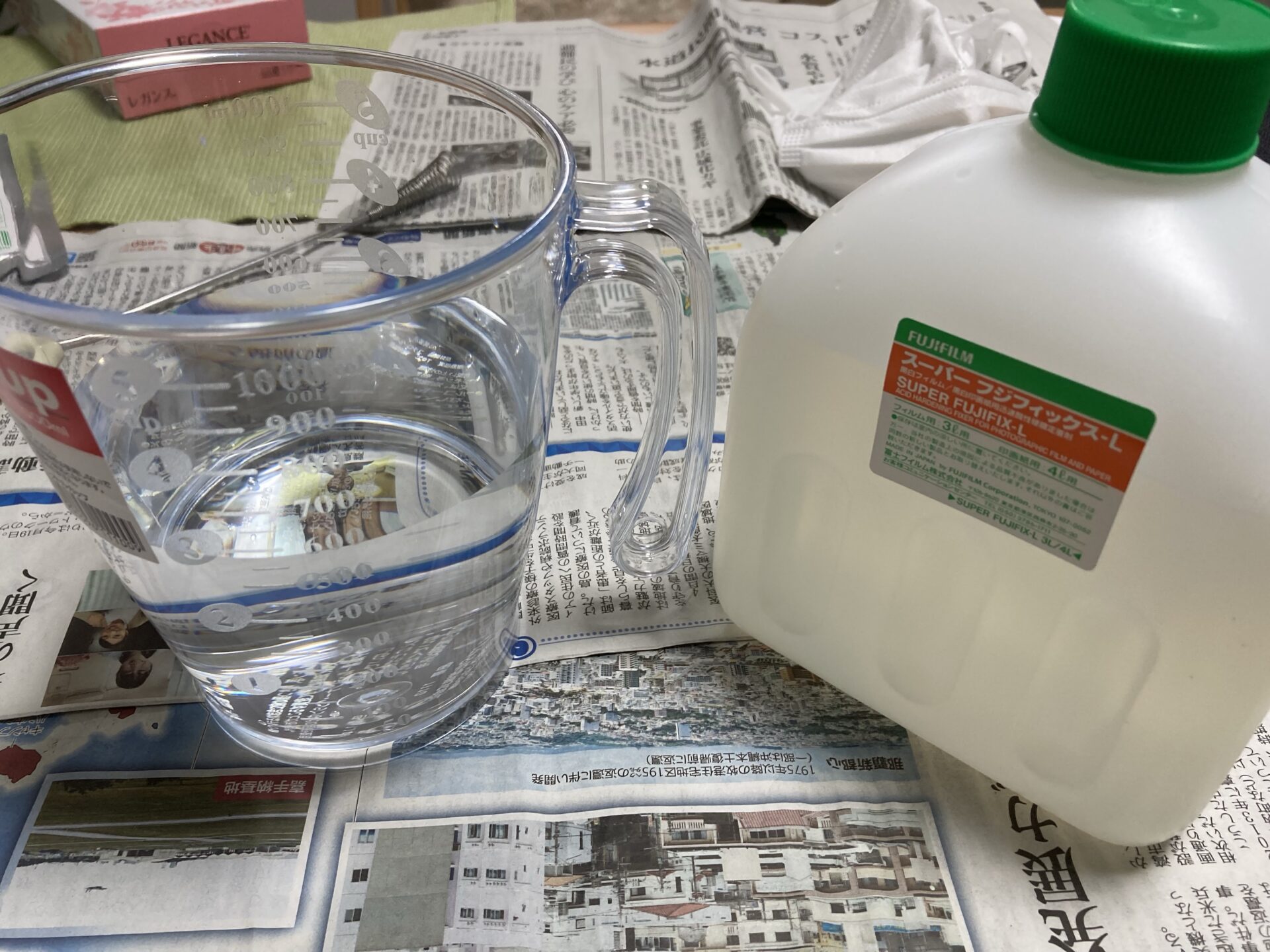

定着液

現像した像をフィルムに定着させるものです。富士フィルムから販売されているものが入手しやすいです。使用する際は所定の濃度に希釈してから使用します。価格は900円前後です。

水洗促進剤

定着後にフィルムを水洗する時間を大幅に短縮してくれる薬液です。水洗時間が短いとフィルムに白い斑点が付き後で取り除くことはできないので、是非使用したいものです。値段も2L用で66円と安い!

速乾剤

速乾剤は必ず必要というわけではありませんが、フィルムを乾燥する際の水切れが良くなります。

水切れが悪いとフィルムに変な模様が残ることもあるので是非使いましょう。1本356円です。

ハサミ

撮影済みフィルムのパトローネからフィルムを引き抜くために使用します。百均で購入できます。

漏斗

希釈した薬液をタンクに写すときに便利です。薬液は有害なものなのでこぼれないようにするためにも漏斗は準備しておきたいです。異なる薬品で使用する場合は内側を水洗いして薬品が混ざらないように注意しましょう。百均で購入できます。

攪拌棒

薬品を希釈したり、粉末タイプの薬品を溶かしたりするときに使用します。マドラーなどでも代用できます。

フィルムクリップ

水洗いしたフィルムを吊り下げるときに使用します。専用のものは自重があるため重りになりフィルムをしっかりと固定できます。

ネガアルバム

フィルムを保存するアルバムです。フィルムが乾いたら、カットしてフィルム用のアルバムに入れて保存しましょう。一般的には、135フィルムなら6枚毎・120フィルム645判は4枚毎・66判67判は3枚毎にカットします。

実際に自家現像やってみた

ここまでモノクロフィルムの現像を行うために必要な準備物について紹介してきました。それでは実際に自家現像を行う手順について解説します。

ではレッツトライ!!

現像した後の完成形

薬品を希釈して規定濃度の薬液にする

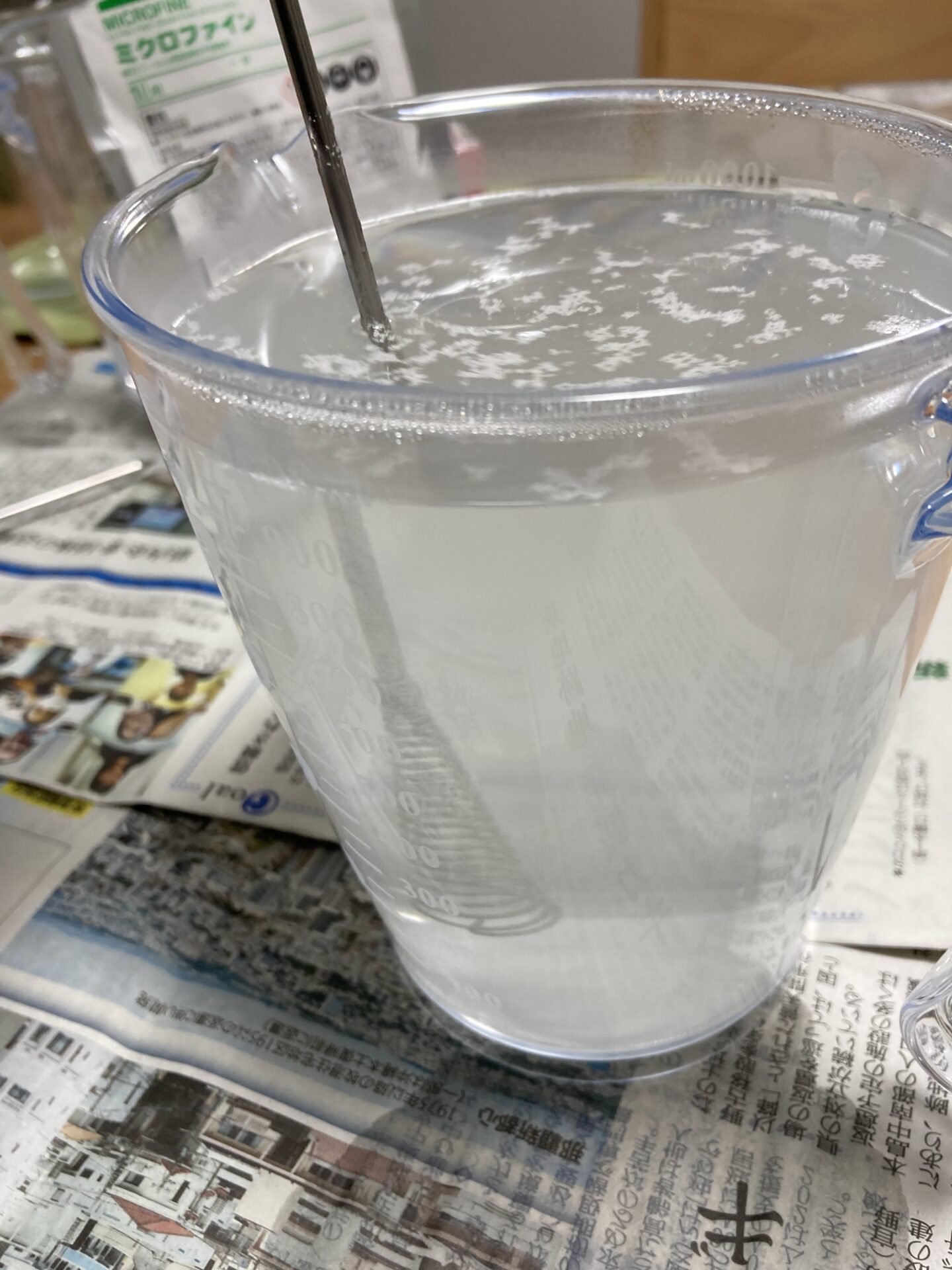

現像液を作る

現像液から作ります。

1ℓのビーカーと攪拌棒、ミクロファイン(現像液)を用意します。

ビーカーに約50度のお湯を1ℓいれて、少しずつミクロファインを入れながら攪拌棒で攪拌していきます。

薬品用タンクまたはペットボトルに入れて保管します。

ミクロファインの場合、原液を水と1:1の比率で割って薄めても大丈夫です。経済的に考えるとこちらの方が良いです。

今回私は原液のまま使用します。原液で使用する場合と、1:1で薄めた場合とでは現像時間に違いが出ます。

ミクロファインを少しづつ入れて溶かしていきます。はじめは白色ですが、攪拌していくうちに透明になってきます。

停止液を作る

次に停止液を作ります。

今回は1ℓ分作成しました。

水(水道水)1ℓにクエン酸を30g入れて攪拌棒で溶かします。

こちらも薬品用タンクもしくはペットボトルに入れて保管します。

定着液を作る

定着液を作ります。

スーパーフジフィックス-Lは希釈して使用する必要があります。水と1:2の比率で割ります。

1ℓ用のビーカーを準備しているので、スーパーフジフィックス-Lを300mlと水を600mlいれて攪拌します。

その後は薬品用タンクorペットボトルにいれて保管します。

水洗促進液を作る

富士QWを水2リットルに徐々に入れながら攪拌します。水色のやばそうな感じがあります。

乾燥促進液を作る

富士ドライウェルを10ml(キャップ内ねじの一番上まで)を水2リットルにいれて希釈させます。

現像タンクにフィルムを巻き付ける

フィルムピッカーを使って、フィルムのベロを出す

下の写真のようなフィルムピッカーを使って、パトローネからフィルムを数センチ取り出します。 慣れれば楽ちんです。

フィルムピッカーにスライドする部分が二カ所あり、パトローネ内のフィルムを挟み込んで引き出す機構になっています。

フィルムピッカーの使い方は実際の動画を見た方が分かりやすいと思いますので、参考に他のユーザーさんがアップされている動画を載せておきます(^-^)

フィルムピッカーの使い方は実際の動画を見た方が分かりやすいと思いますので、参考に他のユーザーさんがアップされている動画を載せておきます(^-^)

リールにフィルムを巻き付ける

取り出したフィルムをリールに巻き付けます。

フィルムの先端を切り落としても、切り落とさなくても大丈夫です。リールに巻き付けやすい方で選んでください。

リールへの巻き付けは必ず暗室やダークバッグの中で作業してください。ダークバッグを使用する方が暗室の場所を確保せずに済むためおススメです。

この作業は一切手元が見えない状態なので、事前に練習を行うと良いでしょう。

1つフィルムを犠牲にして練習しましょう。

ダークバッグの中に蓋の開いた現像タンク、リール、フィルム、ハサミを入れます。

ダークバッグは二重ジッパー構造になっているので、必要な準備物を入れてたら蓋をして、手を入れる箇所が2か所あるので、そちらから手を突っ込んで作業します。

下の写真は現像タンクと現像に使用するフィルムです。

フィルムをリールに巻き付けていきます。(必ず暗所で実施すること)

現像タンクの中にフィルムを巻き付けるリールが入っています。 フィルムをパトローネから取り出し、リールの中央部の金具にひっかけます。金具がフィルムを巻き付ける際のストッパーの役目を果たします。

どんどん巻いていきます。

指先の感覚を頼りにそのままフィルムを徐々に引き出して、リールに巻き付けていきます。定期的にフィルム同士が重なったり、リールから脱線していないか指先で確認しながら巻き付けます。

「なにかおかしい」と思ったら落ち着いて巻き戻して最初からやり直しましょう。途中でダークバッグの中を見ることはできません。

巻き終え時。36枚入りのフィルムで丁度いっぱいになる感じです。

フィルムが重なり合っていると、現像後にムラが出る原因になるので、指先の感覚でしっかりとリールに巻き付いているかを確認してください。

巻き終えたらハサミでパトローネから切り外します。

後はリールを現像タンクに入れ、蓋をしたら完了です。ダークバッグから取り出して問題ありません。

これで自家現像を行う準備が整いました。

実際に自家現像を行う

自家現像を行う準備が完了したら、いよいよドキドキの実践です。

一度現像をスタートさせると時間との戦いになるので、頭の中で一連の流れを整理するか、メモを取って現像を行ってみましょう! レッツトライ!!

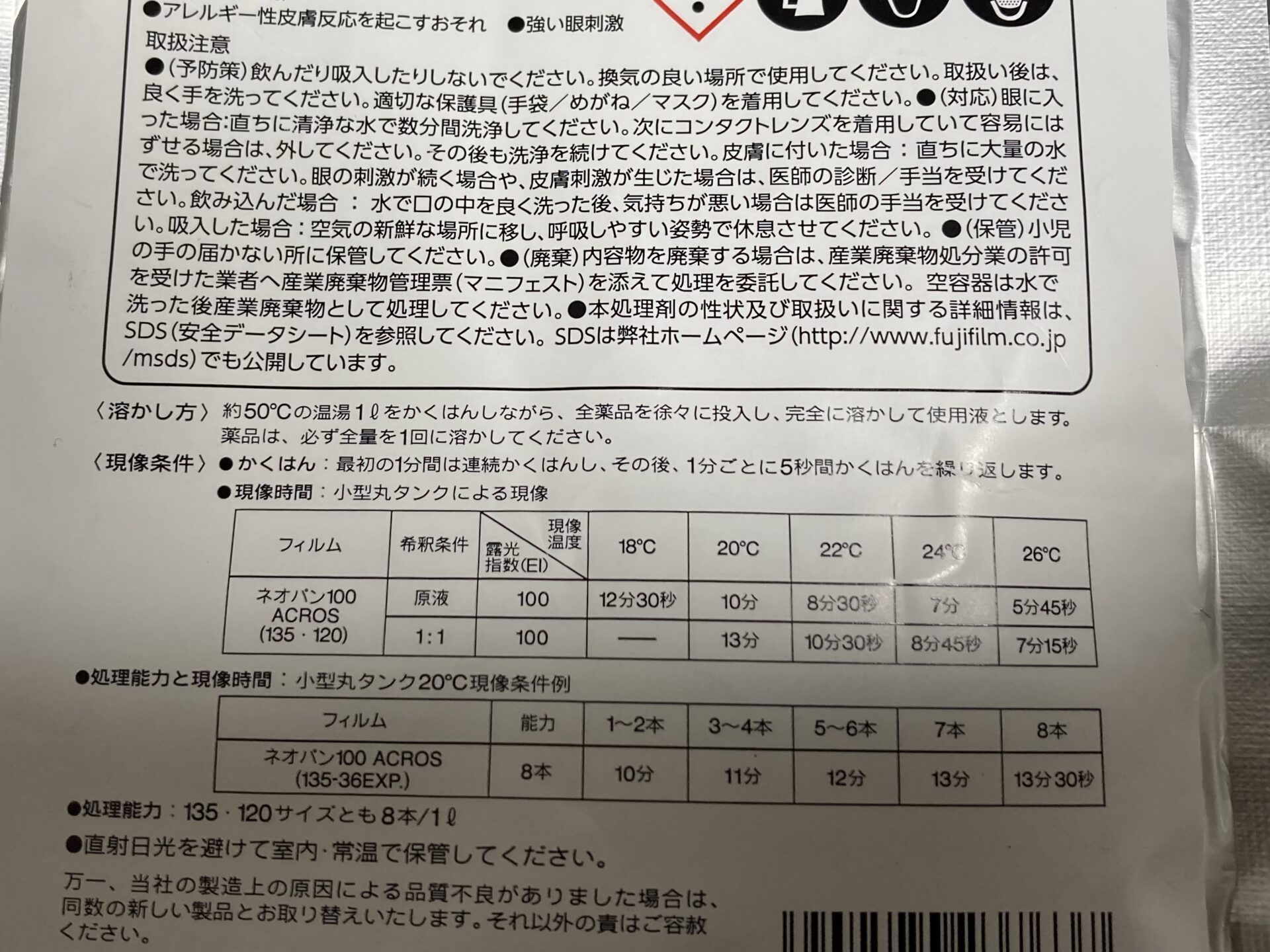

今回解説で使用しているフィルムは「NEOPAN ACROSSⅡ」、現像液は「ミクロファイン」停止液に「クエン酸」、定着液は「スーパーフジフィックス」を使用しています。

水洗促進剤として「富士QW」、感想村を防ぐために「富士ドライウェル」を使用しています。

現像の工程をざっくり振り返ります。

メモ

現像液を注水して規定の時間攪拌し、その後排水する。

停止液を注水して規定の時間攪拌し、その後排水する。

定着液を注水して規定の時間攪拌し、その後排水する。

現像タンクを開け、水洗し、フィルムに残った薬剤を落とす。

フィルムに水滴がつかないように素早く乾燥する。

現像液を注水して規定の時間攪拌し、その後排水する。

現像液は温度によって時間が異なります。

今回は常温で放置していた現像液の温度が22℃なので、原液の場合8分30秒現像を行います。

現像液をタンクに注水してから最初の1分間は連続で攪拌し、その後は1分ごとに5秒ずつ攪拌し既定の時間が経過するまで繰り返します。

フィルムに気泡が付いてしまうと現像ムラができることがあるので、それぞれの攪拌の最後にタンクをコンコンと叩いて気泡を取り除いてあげましょう。

私は排水の時間を考慮して、規定の時間が経過する10秒から15秒前に排水を行っています。

停止液を注水して規定の時間攪拌し、その後排水する。

お次は停止液です。

現像液を排水しても残った現像液によって反応は進行しているので、その作用を停めるのが停止液です。

停止液は注水してから30秒から1分ほど連続攪拌して時間が経過したら排水します。

これで反応は一旦終わったので一息つくことができます。停止液については廃液タンクに戻さずに捨てても大丈夫です。

定着液を注水して規定の時間攪拌し、その後排水する。

停止液で化学反応を止めた後はフィルムの画像を安定させるために定着液を入れます。

最初の1分は連続攪拌し、その後は1分毎に30秒攪拌を行い、合計10分定着液に浸します。

この定着を怠ると残留したハロゲン化銀が黒ずんでムラができてしまうので注意が必要です。しっかり定着を行いましょう。

定着液は使いまわすことができるので、使用後は元のタンクに戻しましょう。

現像タンクを開け、水洗し、フィルムに残った薬剤を落とし乾燥させる。

現像タンクの蓋を開けてまずは予備水洗を行います。

水道水などで1分ほど流水でフィルムを洗い流します。次に本格的な水洗に入ります。

青い色の液体(富士QW)を入れ10分ほど攪拌させます。 十分に水洗いが終わったら、ドライウェルを入れ30秒ほど攪拌させて最後にフィルムをリールから外してフィルムをフィルムピッカーに挟んで吊り下げて乾燥させます。ちゃんと現像できているか光にかざして確認してみましょう(^-^)

自家現像のコツとトラブルシューティング

自家現像のやり方について手順通り説明しましたが、実際は一発勝負でとても緊張すると思います。

ここでは自家現像のコツとよくあるトラブルの原因&解決方法について解説します。

自家現像の成功ポイント

温度管理を制する者が現像を制す!

フィルム現像で最も重要なのは温度管理です。特にカラー現像では、 標準的なC-41プロセスでは**38℃±0.3℃**の範囲を維持する必要があります。

撹拌(アジテーション)はリズムよく

現像液がフィルム全体に均一に作用するように、撹拌をしっかり行うことが重要です。

3. 環境を清潔に保つ

フィルムは繊細なもの。汚れやゴミが付着すると、現像後に目立ってしまいます。

トラブルシューティング:自家現像でよくある失敗

フィルムが真っ黒

原因

- 過剰露光(明るすぎる環境で撮影)

- 現像時間が長すぎる

- 現像液の温度が高すぎる

解決策

- 撮影時の露出を適正に設定する

- 現像時間を短縮する

- 現像液の温度を適正範囲にする

フィルムが透明のまま…

原因

- 未露光(カメラにフィルムが正しく装填されていなかった)

- 現像液の劣化または希釈ミス

解決策

- 撮影前にシャッターが作動しているか確認する

- 現像前に薬品が新鮮か確認し、適切な比率で希釈する

斑点やスジが入る…

原因

- 撹拌不足またはムラがある

- 水洗不足で化学薬品がフィルムに残る

- 汚れたリールや現像タンクを使用している

解決策

- 撹拌を均一に行う(タイマーを使って間隔を統一する)

- 水洗を十分に行い、薬品をしっかりと落とす

- 使用前にリールとタンクを洗浄し、乾燥させる

画像がコントラスト不足…

原因

- 現像不足(現像時間が短すぎる)

- 現像液の劣化または濃度が薄い

解決策

- 現像時間を適切に調整(温度や液体の種類によって変動)

- 使用する前に現像液の劣化を確認する

- フィルムによって適正な現像方法を調べる

フィルムに白い斑点が…

原因

- 水道水のミネラル分が乾燥時に残る

- 湿潤剤の濃度が適正でない

解決策

- 最後の水洗い時に蒸留水を使用する

- 湿潤剤(フォトフローなど)の濃度を適正に調整し、均一に行き渡らせる

フィルムをスキャンしてデジタル化

現像が無事にできたあとは、デジタル化してスマホやPCなどで写真を共有したり見たりして楽しみたいですよね。

ここでは簡単に必要なものと手順を解説します。

ネガフィルムをデジタル化する方法は主に3つあります。

- フィルムスキャナーを使う。

- デジタルカメラを使う。

- デジタル化サービスを利用する。

専用のフィルムスキャナーを購入するのは高価だし手間がかかる…。そんな方におすすめなのが「デジタルカメラを使ったデジタル化」です。

デジタルカメラを使ってネガフィルムをデジタル化するために、以下の機材を準備しましょう。

必要な機材

デジタルカメラ(高解像度のものが望ましい)

マクロレンズ(接写できるレンズ)

フィルムホルダー(ネガを固定するため)

ライトボックス(均一な光を当てるため)

三脚(カメラのブレを防ぐため)

デジタル化の手順

1. 撮影環境を準備する

ライトボックスを平らな場所に設置し、電源を入れて均一な光を確保。フィルムホルダーにネガをセットし、ライトボックスの上に配置します。そして三脚にカメラを取り付け、ネガに対して垂直になるように位置を調整します。

2. カメラの設定を調整する

撮影時のカメラの設定例です。

ISO:最小値(ISO100など)に設定し、ノイズを抑える。

絞り(F値):F8~F11程度に設定し、シャープな画像を得る。

ホワイトバランス:カスタム設定でライトボックスの光に適応させる。

RAW撮影:色補正をしやすくするためにRAW形式で保存する。

3. ネガを撮影する

シャッターを切る際は、リモートシャッターやセルフタイマーを使用し、ブレを防ぎます。

ピントを正確に合わせ、ネガの細部まで鮮明に撮影します。

ネガフィルムをライトボックスの上に固定して撮影

4. 画像編集ソフトでポジ化(色補正)

撮影した画像をPhotoshopやLightroomに取り込みます。

「反転」機能を適用し、ネガからポジ(通常のカラー画像)に変換し、レベル補正やカラーバランス調整を行い、自然な色味に仕上げます。

実際に自家現像した作品がこちら

おわりに

今回は自家現像に必要な道具や薬液についての商品紹介と実際に自家現像するやり方、よくあるトラブルと解決方法について紹介しました。

最後に現像タンクの蓋を開けるまではちゃんと現像できているかドキドキです。この瞬間の感動が自家現像をやっていると良いんですよね。

自家現像はお店で現像を依頼するよりも手間はかかりますがその分1枚にかかるコストを抑えることができ、フィルムの1枚1枚としっかりと向き合っている感覚にさせられます。

道具さえ揃えればお家で気軽に挑戦できるので皆さんもチャレンジしてみて下さいね。